PER NON DIMENTICARE

Vajont, storia di una strage annunciata

La tragedia del Longarone: 260 milioni di metri cubi di roccia precipitati in acqua e 1.917 morti

Longarone, mercoledì 9 ottobre 1963, ore 22 e 39. Famoso per essere la “capitale mondiale del gelato”, il Paese è il punto di riferimento degli abitanti della Valle del Piave. I bar sono affollati: in Tv c’è la Coppa dei Campioni, il Real Madrid contro i Rangers di Glasgow. È l’Italia avvolta dall’euforia del “miracolo economico”, che è arrivato anche in provincia di Belluno.

Longarone infatti è ai piedi della diga del Vajont, un capolavoro di ingegneria. Anzi, di più. Tra il Monte Toc e il Monte Salta, è la diga a doppia curvatura più alta del mondo: 261 metri di altezza, 190 di lunghezza, 168 milioni di metri cubi di acqua di invaso.

Ha una lunga storia, è stata voluta dalla potente Sade - la Società Adriatica di Elettricità - del conte Giuseppe Volpi di Misurata, ministro fascista delle finanze dal 1925 al 1928 ma “ripulitosi” aiutando la Resistenza. Gli studi preliminari risalgono al 1925, i lavori sono iniziati nel 1957, la diga è stata inaugurata nell’ottobre del 1961. Nel frattempo qualcuno si è lamentato: a Erto 170 case e 3.000 ettari di terreno sono stati espropriati senza trattativa e molte famiglie sono state sgombrate con la forza. Ma il “progresso” non si può fermare e gli interessi in gioco sono troppo potenti: Tina Merlin, una coraggiosa giornalista de «l’Unità», scrive che La Sade spadroneggia ma i montanari si difendono, ma è stata denunciata per diffusione di “notizie false e tendenziose”.

Invece, qualcosa non torna nel progetto che, secondo il geologo Giorgio Dal Piaz, “fa tremare le vene e i polsi”. Del resto tra il 1959 e il 1960 due frane si sono già staccate dal Monte Toc: pochi danni, ma una chiara avvisaglia. Peraltro “Toc” deriva da “Patoc”, che in dialetto significa guasto, avariato.

La Sade allora si è rivolta al geologo Leopold Müller, Franco Giudici e Edoardo Semenza. I risultati delle loro indagini sono chiari e terribili: «il Monte Toc era già franato in epoca preistorica e può scivolare nuovamente con la creazione del lago artificiale».

Eppure non succede nulla, mentre si moltiplicano le scosse, il terreno si crepa, gli alberi sulle pendici si inclinano in modo innaturale. Fino all’8 ottobre, quando la montagna si muove dai 57 ai 63 centimetri. Insomma, sta venendo giù. Ma a Longarone nessuno avverte i cittadini.

E così, il 9 ottobre, alle 22 e 39 un boato terrificante squassa la valle. Lo scrittore Mauro Corona lo ha descritto come “un milione di camion che rovesciano un milione di cassoni di ghiaia”: 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal monte e precipitano in acqua. È l’apocalisse: la frana è lunga 2 km, larga tra 500 e 800 metri e precipita a 90 km all’ora. Si schianta nel lago e solleva un’onda di acqua e fango di 50 milioni di metri cubi, alta fino a 200 metri.

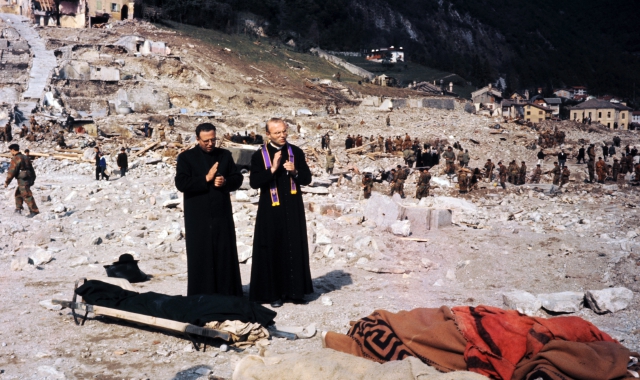

La metà di questa gigantesca onda scavalca la diga, che rimane intatta. In quattro minuti travolge la valle e rade al suolo Longarone e le frazioni limitrofe. Il giorno dopo non rimane più niente: la valle è un paesaggio lunare, giallo e informe, un’enorme distesa di fango e pietre. E si contano 1.917 morti, di cui 487 bambini.

L’11 ottobre Dino Buzzati scriveva: “ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande ed astuta della fantasia della scienza”.

Aveva torto: lo sviluppo incontrollato, il profitto, il saccheggio delle risorse, la trasformazione dell’ambiente furono i veri responsabili.

Tradotto, vi erano nomi e cognomi. Ma nei processi vi furono solo due lievi condanne, e la battaglia per avere giustizia si concluse nel luglio del 2000, quando Montedison, Enel e Stato italiano si accordarono per una ripartizione delle responsabilità e del risarcimento al 33,3% ciascuno. Poi, il 9 ottobre 2013, nel 50° anniversario, il presidente del Senato Piero Grasso si recò a Longarone per - disse - “inchinarmi davanti alle vittime e ai superstiti, per chiedere scusa da parte dello Stato con umiltà e commozione”. Un passo importante, ma la ferita è ancora aperta, almeno fino a che la tutela dell’ambiente sarà considerata solo un costo, se non una perdita di tempo.

© Riproduzione Riservata