CONTROPASSATO PROSSIMO

Come la politica cambiò

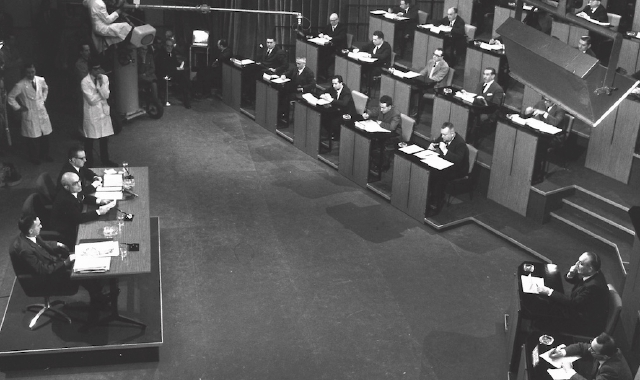

Martedì 11 ottobre 1960, ore 21. Introdotto dalla sigla - la canzone Mighty Ocean - sugli schermi della Rai apparve Gianni Granzotto, a dir poco emozionato: «con la trasmissione di questa sera - disse - comincia una nuova rubrica di cui avete visto e udito il titolo: Tribuna elettorale».

Un momento storico, non solo un nuovo programma: una novità assoluta e un esperimento democratico. Per la prima volta tutti i politici potevano farsi vedere e sentire in diretta.

La Tv era entrata nelle case degli italiani nel 1954, ma ai partiti non era mai stato concesso l’accesso diretto: nella Rai dominata dalla Dc si alternavano programmi pedagogici o di intrattenimento, e un gran successo riscuotevano «Non è mai troppo tardi» di Alberto Manzi, che insegnava a scrivere, o «Il Musichiere», condotto da Mario Riva.

Poi, nel luglio del 1960, una sentenza della Corte costituzionale aveva sollecitato ad aprire le porte della Tv «a chi era interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei diversi modi del suo manifestarsi».

Era arrivato il momento della politica. Così, in vista delle elezioni amministrative del 6 e 7 novembre, con Tribuna elettorale milioni di persone avrebbero finalmente visto “dal vivo” le persone per cui votavano.

Semplice la formula: un solo politico avrebbe risposto alle domande dei giornalisti, moderate dal conduttore Gianni Granzotto.

Nondimeno, si trasmetteva in diretta: per la tensione e l’emozione si permise a tutti di fumare malgrado, commentò qualcuno, «fumare in uno studio televisivo è come bestemmiare in Chiesa».

Insomma, la politica stava entrando in una nuova dimensione e quell’11 ottobre il primo fu Mario Scelba.

I politici non avevano il fisico dei divi del piccolo schermo e il ministro degli Interni confessò di aver pensato di farsi sostituire da una controfigura. Ma - disse ai telespettatori - «vi dovete accontentare di quello che possiamo offrire, e accettare tutti, belli o brutti che siamo, e così come siamo fatti». D’altronde, continuò, »le elezioni sono delle cose serie».

Ma quella era la Tv, e se molti erano imbarazzati a mettersi il cerone, altri invece la presero con ironia: Palmiro Togliatti, dopo il trucco, sostenne non fosse poi così difficile abbellire il comunismo.

Soprattutto, si parlò di politica seriamente, e i giornalisti non si fecero scrupoli a tendere agguati, sogghignando quando riuscivano a mettere in difficoltà il politico: «onorevole, cosa pensa di Hitler e dei nazisti?» fu domandato al segretario del Movimento sociale, Alberto Michelini. A Togliatti, invece, fu chiesto di elencare in quali Paesi comunisti l’opposizione aveva a disposizione uno strumento come la Tv per criticare il governo.

Peggio ancora andò a Aldo Moro: «Mi può dire come mai Genco Russo, generalmente e ufficialmente indicato come attuale capo della mafia, figuri come candidato democristiano?». Moro rispose con voce incerta, si agitò sulla sedia e infine con disappunto disse che la questione non spettava alla direzione del Partito.

La trasmissione fu un successo clamoroso e, riportavano le cronache, nei bar e nelle case il pubblico seguiva con attenzione e passione: urla, applausi, fischi, invettive all’avversario. Qualcuno, però, fiutò subito il pericolo.

Il liberale Manlio Lupinacci, ad esempio, sentì un commento su Malagodi, il leader del Pli: «non è bello, certo, ma ha lo stesso charme di Spencer Tracy». Comprese, allora, che «l’aspetto degli oratori, il modo di parlare, direi di recitare sul video ha avuto quasi la medesima importanza di quello che hanno detto». Ma - scriveva - se essere fotogenici rappresentava un titolo di merito, presto purtroppo i partiti avrebbero presentato «un cast di candidati: e giù i nomi, con la partecipazione straordinaria di Vittorio de Sica».

E così anche in Italia arrivò la telepolitica: su come poi si sia evoluta in questi sessant’anni appare chiaro a tutti. Ma non solo da noi, come il dibattito poco onorevole tra Donald Trump e Joe Biden di questi giorni ha ampiamente dimostrato.

© Riproduzione Riservata