UNKNOW

Scoprire l’ignoto lontano e vicino

Trent’anni or sono uno scrittore spagnolo pubblicò un romanzo, la cui storia ruotava attorno ad un libro carico di misteri: l’autore Arturo Pérez-Reverte, il romanzo “Il club Dumas”, e il libro, fulcro dell’intera vicenda, protagonista silenzioso e terribile, s’intitolava “De umbrarum Regni novem portis”, le nove porte del regno delle tenebre: questo libro antico possedeva la chiave per evocare, attraverso nove simboliche porte rituali, il principe delle tenebre in persona, il Diavolo. La porta dunque come simbolo non stupefacente di apertura sul mistero, sullo sconosciuto. E porte e passaggi, in questa 23a Triennale Unknow Unknows. An introduction to Mysteries (fino all’11 dicembre), si trovano disseminati in tutte le tappe, in tutti gli “arcipelaghi” -come gli organizzatori amano definirli- che compongono il percorso espositivo, a cominciare dal portale, una sorta di stargate, che accoglie il visitatore che entri nel Palazzo dell’Arte, originariamente progettato dall’architetto milanese Giovanni Muzio. Il portale è costituito da schermi che proiettano un affascinante e ammaliatore cortometraggio animato da paesaggi spaziali e biomorfi accompagnati da una suadente voce narrante che funge da introduzione al tema portante di questa Esposizione Internazionale: l’ignoto, in particolare quello che neppure sappiamo di non sapere. Ci sono poi le porte che si aprono dal “Corridoio rosso”, la perfetta ricostruzione di un corridoio di una casa borghese del primo Novecento, che immettono in stanze cieche in cui attraverso una serie di attrazioni (tra cui un automa) l’osservatore viene invitato “a riflettere sui limiti della conoscenza”; ci sono, poi, anche le grandi porte con cui si apre l’allestimento della mostra di design, “La tradizione del nuovo”, ispirate ad una delle ultime serie delle opere di Bruno Munari, “Invece del campanello”.

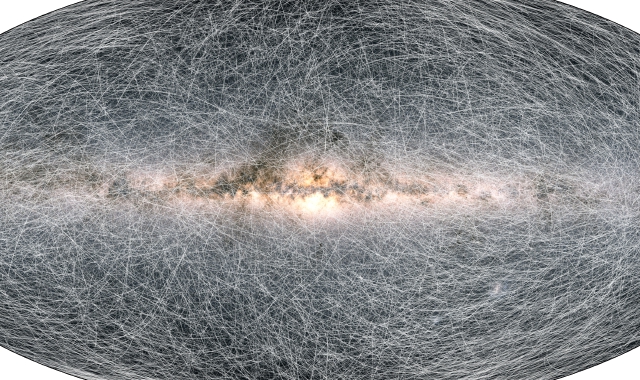

Il cuore pulsante della manifestazione è senz’altro la mostra tematica Unknow Unknows a cura dell’astrofisica dell’Agenzia Spaziale Europea Ersilia Vaudo, nella quale lo spazio, la grande metafora dei Mysteries che non conosciamo, e le modalità con cui l’Uomo si sforza di scoprirlo sono esplorate grazie all’apporto di mappe, ricostruzioni, progetti volti a trovare modi di abitare lo spazio extraterrestre, video. È qui esposta l’opera che, forse, compendia meglio di tutte lo spirito che anima l’esposizione, l’installazione di Tomàs Saraceno, Particular Matter(s), 2021: un fascio di luce attraversa una stanza buia e nei brevi metri della sua esistenza porta alla vista, quindi alla conoscenza, il pulviscolo e i granelli di polvere che fluttuano intorno a noi; queste piccole particelle rimangono visibili fintantoché lo spostamento di un corpo, una corrente d’aria o il loro stesso moto le mantengono nel fiotto luminoso, poi spariscono alla vista, ritornano nell’indistinta oscurità, nell’ignoto: e il granello di polvere è di nuovo da inseguire, da ri-trovare, da ri-portare alla luce. Ma c’è di più, il fascio luminoso non riesce ad illuminare, ad esempio, il particolato PM2.5 (particelle finissime inferiori a 2,5 micron) che non vedendo non possiamo conoscere, per cui non sappiamo di non sapere.

Nella sezione dedicata alle partecipazioni internazionali, va segnalato il padiglione del Ghana che propone le grandi tele dell’artista Gideon Appah, in cui echeggiano reminiscenze fauve, espressioniste e infantili e il “Paesaggio nubiano” sembra caricarsi del romanticismo malinconico di luoghi lontani.

Oggetti iconici e notevoli opere d’arte si alternano in “La tradizione del nuovo”.

Ad esplorazione conclusa si può dire che la Triennale è senz’altro lo specchio della nostra società. Sono, infatti, presenti tutti i temi che scaldano l’attualità: il cambiamento climatico, l’inquinamento, la gestione dell’acqua, la guerra russo-ucraina, esplorati da molteplici ambiti disciplinari; i punti di vista sono molti e diversi, ma non sorprendenti.

Preoccupati, comprensibilmente, per il futuro del nostro pianeta, aperti ai misteri dell’universo per cercare ciò che ancora neppure immaginiamo, sforzandoci addirittura di guardare il mondo con gli occhi degli altri viventi, rischiamo che la nostra mente scivoli accanto senza afferrare gli aneliti dell’anima, le risorse della spiritualità (sostanzialmente assente dal dibattito pubblico) e gli abissi malfidi -senza dubbio- e prodigiosi del cuore dell’uomo, di ogni uomo, che è in sé l’universo tutto. Solo qua e là, meno che episodicamente, questi misteri affiorano tra gli arcipeghi che la Triennale costruisce.

© Riproduzione Riservata