RICORRENZE

La morte del commissario Cattani

«Sono qua», disse il commissario Cattani, nel cortile deserto di un ospedale. Aveva appena fatto visita a Salvatore Frodo, un vecchio mafioso diventato suo amico. In un silenzio irreale si era guardato intorno, aveva capito. E dopo alcuni istanti i sicari della mafia gli scaricarono addosso almeno settanta colpi. Così, lunedì 21 marzo 1989 su Rai1, Cattani morì davanti a 17 milioni e 200 mila cittadini e si chiuse la quarta stagione de La Piovra.

Un ascolto record, superiore addirittura al Festival di Sanremo, a Rambo 2 e ai 14 milioni e mezzo de Il Nome della Rosa.

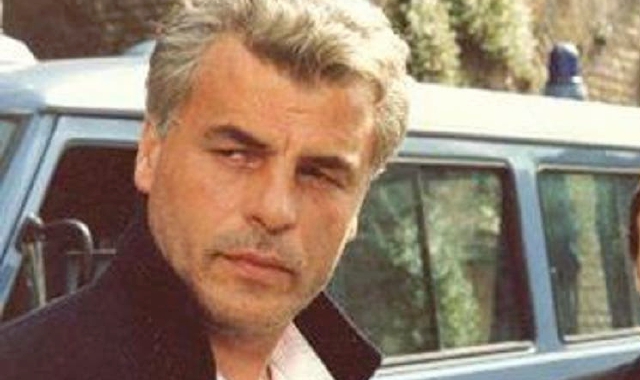

La Piovra, in onda dall’11 marzo 1984, era ormai un fenomeno di costume: il destino del commissario più famoso d’Italia – interpretato da Michele Placido – era stato tenuto nascosto fino all’ultimo e mezza Italia da giorni si chiedeva cosa sarebbe successo.

Ma, soprattutto, aveva già fatto Storia: aveva mostrato, appunto, i diversi tentacoli della mafia, tra logge massoniche segrete, palazzi del potere, apparati dello Stato deviati, finanza internazionale. Insomma, non solo la criminalità rurale siciliana, ma una “piovra” moderna diffusa ovunque.

Secondo molti, la serie aveva ottenuto quel successo perché conteneva un forte messaggio di impegno civile e attingeva alla cronaca, alla realtà.

Con la fine degli anni Settanta, infatti, la mafia era riuscita a sconfiggere i marsigliesi nel controllo, raffinazione e vendita della droga: una montagna di soldi, una ricchezza mai vissuta, e un “giro d’affari” moltiplicato.

Così, proprio in quel periodo, non per caso, si era scatenato un feroce attacco alle Istituzioni: politici, giornalisti, magistrati, poliziotti erano caduti sotto il fuoco della malagente ed è sufficiente ricordare Boris Giuliano, Lenin Mancuso, Cesare Terranova, Piersanti Mattarella, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici. E molti altri: nel luglio del 1982, per fare un esempio, nella sola Palermo si contò una vittima ogni 36 ore.

Ma lo Stato aveva reagito con l’istituzione del Pool Antimafia, guidato da Antonino Caponnetto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

In questo quadro, quindi, La Piovra sbarcò in televisione e si impose immediatamente nel dibattito pubblico: se lo stesso Falcone la apprezzava – per quanto, ricordava, «la realtà è un’altra cosa» – per il sostituto procuratore della Repubblica Francesca Marcelli la storia appariva invece “verosimile”. Addirittura, si diceva, «tra le colonne di marmo del Palazzo di Giustizia di Palermo tutti parlano della Piovra in Tv».

Nel frattempo, come sempre, i personaggi creati dalla narrativa entravano nell’immaginario collettivo. Remo Girone interpretava il “cattivo” Tano Cariddi, la mente della mafia. Un giorno fu obbligato a telefonare al padre del taxista che lo aveva caricato: “dovete sapere che il vecchio si è visto tutte le Piovre e spera sempre che voi moriate. Almeno fategli una telefonata, così è contento”, gli disse.

Lo stesso Michele Placido ricordò anni dopo di un viaggio a Groznij, in Cecenia. Si sporse dal finestrino della sua auto, la folla lo riconobbe e gli urlò: «Comisaria Cattana! Comisaria Cattana!». Forte dei risultati, la serie fu venduta in mezzo mondo, e proseguì anche senza Cattani fino alla decima stagione, nel 2001.

Un successo che rivalutò anche la produzione italiana, ma nondimeno, come sempre, non mancarono le polemiche. Nel 1995 alcuni vescovi siciliani protestarono: «Non ne possiamo più, è una vergogna e un’umiliazione costante dover assistere a spettacoli televisivi che sfruttano la nostra isola. La Piovra non fa che accrescere il senso di sfiducia nelle Istituzioni […] perché invece non si valorizzano le bellezze della nostra terra?».

E anche Silvio Berlusconi, ancora nel 2009, tornò sull’argomento: «se trovo chi ha fatto la serie de La Piovrae chi scrive libri sulla Mafia facendoci fare brutta figura nel mondo, giuro che lo strozzo».

Come se, insomma, il problema fosse chi raccontava la realtà – seppure in formato fiction - e non chi quella tragica realtà aveva creato.

© Riproduzione Riservata